La poesia di Clara Janés (1940), una delle più importanti poetesse spagnole contemporanee e internazionali, scrittrice e traduttrice (nel 1997 le venne riconosciutoil Premio Nacional de Traducción), risiede in una tensione di altezza e dimora, in cui la sacra alchimia della parola, narrata e spodestata dal silenzio, apre l’esistenza emersa e profonda, libera la sua tensione in una ricca animazione di reale e materia, lirica e spazio di respiro, e «il cuore più vero della poesia di Clara Janés risiede proprio in questa continua tensione che non a caso spesso si esprime attraverso tematiche e metafore amorose, in una complessa visione erotica che aspira, senza pur mai rinunciare alla sua dimensione terrestre, alle dimensioni del sublime, come nei modelli dei mistici che le sono da sempre cari, da Santa Teresa de Ávila a San Juan de la Cruz».

Il rigoglio umbratile ricerca lo sguardo sull’umano e l’esistente, per prolungare la continuazione possibile della realtà e per rigenerare il silenzio della materia, in una sorta di speranza connessa alla bellezza dei battesimi frammentati, alle ombre aperte e protette, al sacrificio dei mondi possibili e leggeri, dove sentire il respiro dell’Assoluto, dove poter oltrepassare la nostra linea di orizzonte trasognato.

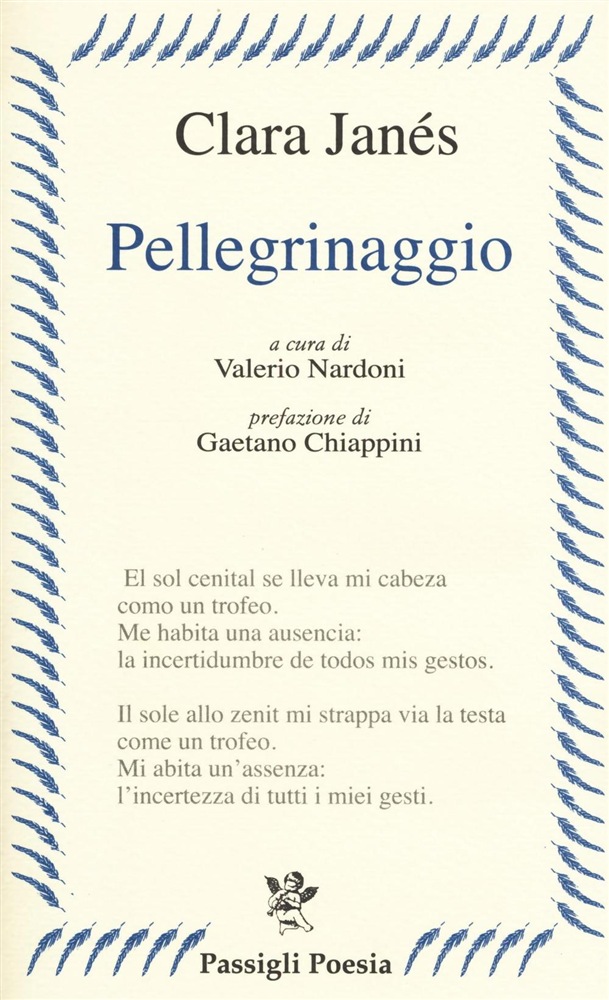

E con Pellegrinaggio, edito da Passigli, grazie alla curatela di Valerio Nardoni, Clara Janés insegue i luoghi in cui, come scrive:

«Holan ambienta la sua opera Toskana, dove il poeta si prepara per un appuntamento con una bella donna, che però di volta in volta si scusa e cambia il luogo dell’incontro, da Volterra a San Gimignano, da Siena a Firenze. Con lo zaino a spalle ed improvvisando il viaggio, in autobus e in treno, partii con due giovani artiste. Si presentiva allora l’invasione dell’Iraq e il nostro entusiasmo si accompagnava ad uno spirito riflessivo. Nel libro le chiamo una Esuvia, l’altra Amara. La parola «Amara» rimanda a due concetti quasi opposti. Secondo Mircea Eliade è uno dei tre ideali della scuola indiana dei natha e dei siddha e significa «immortalità», mentre in italiano rimanda appunto all’amarezza. In quanto a Esuvia, dal latino exuvia, è un sostantivo che designava le spoglie o le vesti strappate al nemico, e nell’italiano attuale indica l’involucro che sostituiscono periodicamente certi insetti, ed io lo uso come metafora di giovinezza e cambiamento, come abbandono dei pesi terreni» (p.109).

L’inseguimento dell’autrice ricalca sì le linee di Holan ma si rimodula e si ricompatta attraverso una peculiare dizione di ritmo e bellezza che si strappa e si toglie dall’abisso scuro, per farsi tu, per accordarsi con la curva della mendicanza, per vibrare nel pellegrinaggio dell’anima e degli occhi.

Giovanni Teresi scrive: «La costruzione dell’immaginario janesiano si sviluppa attraverso alcune dicotomie: “essere/esistere” la cui differenza è segnata dal passaggio del tempo, dalla caducità della materia, “eros/agape”, “luce/tenebre”, “leggerezza/gravità” opposti in continua tensione che sono rappresentati con linguaggi diversi nella loro attività poetica, ove riesce a rappresentare in modo proteiforme il concetto di “corporeità” legato, fin dalla cultura classica, al tema del “tempus fugit”».

Con la sezione di Volterra, l’itinerario janesiano entra nella volta battesimale dell’intimità, dell’alienazione (in quanto alterità) visionaria del silenzio, nella tenebra fendente delle penombre infiammate: «Accendo una candela alla bellezza. / Nella penombra, / la musica / apre la via dell’acqua del battesimo / e i dolori si calmano; / non morirà la fiamma / finchè il giorno non sarà spento. / Non conosciamo altro destino che lo sguardo. / Non sappiamo perché / l’abisso ci ha trascinati / al riparo di questa cupola, / ma indossiamo il manto del pellegrino / e il silenzio. / Amara avanza con la corona di spine. / Esuvia raccoglie ombre / in un vaso d’alabastro / mentre ondeggiano i suoi capelli / e avvolgono le colonne. / Ci diamo la mano / Ed il dio dei coltelli / fende le tenebre».

La sua quieta inquietudine, allora, cerca lo slancio della vita materica, con i suoi dadi d’avorio, oltre la morte, vuole appropriarsi della bellezza e delle sue distanze invincibili, dove gli occhi non nascondono la radice aculeata dell’essere, ma nel punto in cui il grido sfacciato e stremato riconosce la sua polvere, per farsi crepa infinita e caccia d’amore («Oh, tu, / attraversata di dolori, / con la morte dell’amore / in grembo, / abbattuta da tacito grido / del deliquio, / strappa il grido / alla mia gola!»).

Per Clara Janés, la corporeità è espansione e immersione, limite ed amarezza, come una supplica, una domanda che non ha pace ma che protende la sua infinitudine, il frutto e il seme, l’amore, l’argento della luna e i campi mietuti pieni di alpaca, perché nell’amore il tempo mancante si cancella per ridestarsi dalla solennità australe: «L’amore ha rubato il raccolto / come un uccello, / ma a noi resta la terra / e l’argento della luna. / Quali sono le nostre certezze? / Il giorno e la notte / si danno la mano / nelle nostre mani / che, giunte, / cancellano il tempo. / Poi / ci attende un letto / di colline / e il risvegliare nella nebbia / le forme indecise».

Pertanto, la totale immersione nel silenzio è scampo nella luce, la ruota spezzata in curva che si inarca «dall’origine irraggiungibile all’infinito», come «propria volontà decisa di non aprirsi alla parola, considerando il silenzio come gesto sacrificale di elevazione («e il paesaggio interiore / si eleva al mutismo»). Sarà necessario un movimento nuovo, un ritorno al movimento, uno dei tanti, a un paesaggio interiore che trasformi le parole in scrittura, se saranno parole maturate in una nuova offerta, un’offerta di slancio, di fuoco, che si faccia annuncio di una nuova volontà di correre, chissà di amare» (Gaetano Chiappini, p. 11).

La danza dell’anima cerca salvazione dalla discesa verso gli inferi e nel culmine del sole contro l’assenza e l’incertezza di tutti i gesti proclama l’ultimità di tutte le domande possibili, per toccare la vertigine della bellezza insonne che guida per i campi «con le loro collane di nebbia»: «Il sole allo zenit mi strappa via la testa / come un trofeo. / Vive in me un’assenza: / l’incertezza di tutti i miei gesti. / Sulla riva del pozzo abissale / bisbiglia una rosa con cento foglie: / ma tu, continua a sfogliare amore, / per il puro amore»

La sintassi è il tempo scandito dall’amore che insegue ed è inseguito non dando alcuna tregua, quando prostra, strappa il cuore e riporta alla vita della luce infusa, lanciando il cuore in fiamme, fuori dal petto, divorato e non protetto, fino all’agonia, fino a quando i divini chiodi «che tra le mani stringo / si muteranno in rose / quando più non ci sarà sangue, / né carne, / né ossa» e dal fulgore «nacquero nastri amorosi / che avvolsero la solitudine / in soffice crisalide. / Nella vita latente / ebbe inizio la trasformazione / con il respiro / delle fronde».

La quiete e la contrazione del divenire si fondono nel segreto della parola, una riflessione secretata per aprire la scrittura interiore della vita, dove presentare la propria offerta al reale, dove gli alberi «ci fanno distinguere / le stagioni: / l’ontano diffonde la luce iniziale, / il rovere s’oppone alla danza dei fuochi, / la betulla si inchina dinanzi ai cervi ansiosi, / l’abete raccoglie biancori / per le notti senza fine».

Il pellegrinaggio è la «friabile fragilità» dell’ospite «dell’umano sostegno / che scaccia il volo», un respiro pellegrino, appunto, che supera il sigillo di se stessi, l’elevazione ricondotta e sospesa al rituale delle forme cercate, per «ricevere la pioggia / delle parole mute», per spogliare i numeri e i simulacri, farsi abitare dai segni nella scure dei giorni.

La poesia di San Gimignano rincorre e pedina le scintille del volo, come se si attuasse una dolce epifania messaggera, ora ebbra di bellezza, ora inviata come il canto di una cifra d’amore e lo iato tra splendore e limite dell’aria screpolata: «Sopra il fondale d’oro del tramonto, / vedemmo un corvo che / poggiato sull’aureola / accompagnava un angelo. / In rosa e in malva / fluttuavano le pieghe della tunica / ed il piede leggero scintillava. / Dal becco dell’uccello, / scendeva uno zampillo di parole. / Poi udimmo un lieve sibilo: / la voce del messaggero / che annunciando la vita, / annunciava la morte».

Commenta Gaetano Chiappini: «Tutto sembra una favola, ma è breve l’equivoco, perché il lieve soffio del messaggero non annuncia la vita, ma nella vita la morte. Non c’è più nemmeno il canto (l’amore resta un sogno…), perché stringe la gola («Il canto della tortora / le cinge la gola»), anche la musica contrassegna la crisi – se non lo sfacelo! – «moltiplicano la musica / della rovina». E sarà la definitiva chiusura della e nella mente, che cerca di elevarsi al «sapere» – lo scopo del Pellegrinaggio – la sua fatale caduta nell’abisso?» (p.13).

Il rapporto con la trascendenza sfida l’inabissato e inamidato caos fino all’eternità, al fondo dell’infinita pazienza, protratto all’ascesa. L’abisso delineato è una tentazione, nata dal limite e dal tracollo, ma è solo un’opzione, un tracimato imbrunire sul bacio degli innamorati, nelle torri cave, innalzate verso il cielo rianimato: «Eppure quel fringuello / che canta / disegnando l’orizzonte, / e quei fuochi del sole, / all’imbrunire, / sopra le alte torri».

In Janés, il dettaglio minimale struttura il fondo dell’universo in un mosaico di eclissi abbagliata, dove l’acqua ruba la musica per riversarsi in un empito di mare, dove si rovescia il vino per ristorare la terra dissanguata. Siamo prosternati, intessiamo il respiro per cercare la notte che fecondi, che infondi il verde, dove solo l’esclusività dell’amore e della bellezza, nei campi estremi, sorvolano le acque della morte per condividere il sangue inesprimibile. La vita che accade, il qui è l’ora dell’amore (come la Vergine della Deposizione) si piega fino ad essere nido e, ancora una volta, bellezza zenitale che cade e si eleva, respiro silenzioso e occhi chiusi che vedono l’anima come un’ala che chiude le palpebre, perché «amare non solo è dare, / amare son due fiumi che si uniscono, / due lupi che mischiano il loro sangue / e dal nuovo fluire rosso / si configura un respiro»:

«Vedetela / come un mare / di onde serene, / che si piega fino ad essere nido. / Vedetene il respiro silenzioso / che nega la lacerazione / e come / la vita le esala / da quella bocca, / che ormai non mormora, / che all’essere permette / di scivolare / tra le pieghe del suo manto, / mischiato ai suoi capelli / con cui pure si copre. / Vedete come i suoi occhi chiusi / vedono l’anima / ormai fuggita da quel corpo / che è un dono, / che è il presente, / è il qui e l’ora dell’amore, / la totale rottura, / e lei, assorta, / che va raccogliendo / in sé / la morte / della resurrezione».

La domanda elementare di Clara Janés condensa il suo punto nevralgico in una risposta che è vuoto e speranza. Vuoto apparente di Dio («[…] davanti al vuoto di Dio, / deposito la fiamma e dico: / ardi d’amore, / fosse anche l’amore del vuoto / dove l’esistere oscilla, / e col tuo fuoco scaccia / l’occhio / di colei che sta in agguato / dietro ai muri del tempo») e balbettio disperato che lotta contro ogni assenza di significato, ma che è anche sigillo di labbra in un fango di ombre («Con nodi di silenzio / cucì le nostre labbra, / e rese i nostri passi / piaghe dentro lo spirito / ed orme vuote lungo il cammino»), forse voragine ma grido di dismisure di ceneri ed altezze primordiali che si scontrano («Ci avvicinammo supplichevoli alle ceneri / per ravvivare il germe di una rosa. / Sotto la terra scalzata giaceva / un anello da sposa»).

Il suo meridiano di sangue e di lotta libera il cerchio errante e invisibile, come candore aurorale. «Resta, dunque,», scrive Gaetano Chiappini, «solo il mistero del sogno, la voce annunziata dall’angelo di luce, una voce che nessuno intende, però, perché il linguaggio angelico è magia, che conferma il mistero, un fluviale mistero infinito, che trascina via senza rimedio» (p.15): «Quando arriva il silenzio / le cellule si assopiscono / e alla loro luminosa quiete / si appressa la mano dell’angelo. / Il candore vibra / e parla in una lingua che ignora. / Le parole magiche / salgono nell’aria / e smussano la forma e il loro senso / che nessuno capisce. / Quel che si trova nel sonno / entra nel plurimo fiume / dei misteri / e si lascia portare dalla corrente».

Qual è il linguaggio più adeguato per dire il reale? Quale l’offerta di se stessi più veritiera per annunciare ciò che c’è? Clara Janés sospinge il dicibile al di là della parola, al suono dell’istante sull’altare dell’essere, al pensiero ammutolito nella felicità adombrata sul guanciale: «Torno all’istante / in cui prima di aprir bocca, / il puro essere formulava / tutta l’offerta / che precede la parola, / fino ad estinguere le scorte / e la finzione, / e, vinto dalla trasparenza, / sveniva».

Ma il dettato amoroso, la parte più fondativa dell’essere si scopre solo nell’amore, in esso la forma di conoscenza della realtà trova completamento e compimento: «Prima, / prima di pronunciare / la parola iniziale / si distende / il manto della comunione, / e sopra l’altare dell’essere, / si scambiano offerte / il tuo e l’io».

La parola-fondale, l’opalescenza memoriale, l’acqua che cancella e fa rilucere le presenze ricercano una nuova rinascita, la tenebre fiorite nella notte, le crepe nella roccia dove traspare il verde, le penombre aperte come candidi gesti nell’attesa dell’increspato fluire, dove ogni bellezza proviene dall’enigma, rivelata nella pienezza di fine e nell’ansia di ardere di quella fiamma («Cantiamo, / ci diamo la luce, / riempiamo di rose / la recondita grotta. […] E cantiamo, / tutta la notte cantiamo, / ci diamo la luce, / con il candore / del nostro gesto»): «Ed ecco l’acqua. / I miei due custodi / percorrono la riva. / I loro occhi accolgono / la saggezza di colui / che ignora il tempo. / E io discosto / la linea dell’orizzonte / e mi rafforzo / nell’immobilità. / Attraverso l’adesso / con la lancia / della mia stessa assenza: / voglio smettere d’essere, / o esser solo riposo, / abbandono / al vuoto dell’anima / che a nulla aspira, / neanche all’attesa / che non attende».

La bellezza, la poesia, la stanza della realtà annunciata e pronunciata ardono come un cuore sospeso e perpetuo, legati dalla bellezza che sostiene e dal mistero inaccessibile, a cui dire ancora “tu”, a cui consegnare l’ultima promessa d’amore: «Ardono i boschi di betulle, / ricolme le ceste di biancospino, / arde lo sguardo / che non guarda la lancia / mentre il drago agonizza. / Rosse sono le vesti dalle immobili pieghe / e bianco il cavallo / e agile il gesto dello spirito / che guida il braccio vittorioso. / Arde come un cuore l’icona intera / divorando quanto non sia / quel perpetuo e sospeso fiammeggiare / d’una bellezza che ancora riesce a sostenerci / dall’inaccessibilità del mistero».

Janés C., Pellegrinaggio, a cura di Valerio Nardoni, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2016, pp. 122 Euro 14,50.