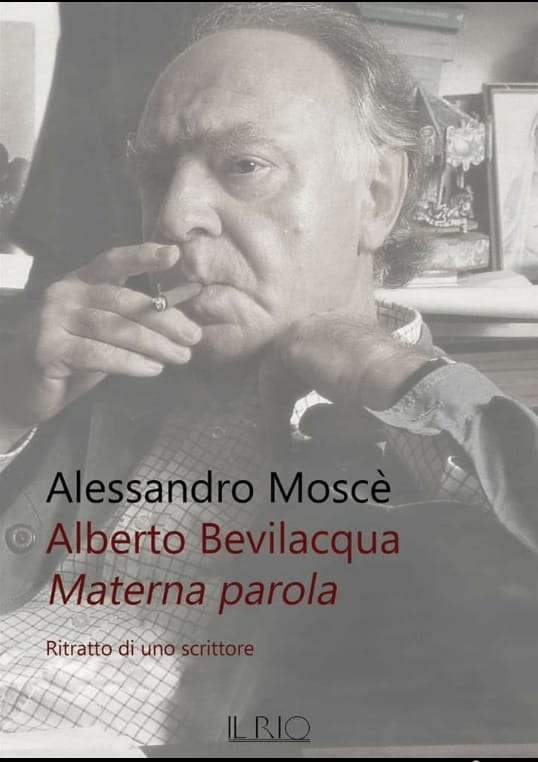

Alessandro Moscè con Alberto Bevilacqua. Materna parola, pubblicato dalla mantovana Il Rio Edizioni, compie un’opera di ricostruzione dell’opera dell’autore parmense, la terra di Toscanini e Verdi, nonché soggiorno nel’500 del Parmigianino, nato nel quartiere povero dell’Oltretorrente, in ogni possibile sfumatura rappresentativa: dalla poesia alla narrativa e al cinema. Ciò che impreziosisce il saggio è il dialogo con l’uomo prima che con l’autore, componendo un mosaico maestoso e intenso.

Alberto Bevilacqua studiò al Liceo Romagnosi e nell’università cittadina conseguì la laurea in Giurisprudenza. Al liceo, suo compagno fu il futuro editore Franco Maria Ricci. Attilio Bertolucci fu l’insegnante di Storia dell’Arte e per primo lesse i suoi versi. Le poesie vennero pubblicate sul “Raccoglitore”, la pagina culturale della “Gazzetta di Parma”, in cui il giovane Bevilacqua divenne redattore con Mario Colombi Guidotti e Francesco Squarcia.

Nel 1958 Bevilacqua pubblicò dei brani narrativi su “Paragone”, dove scrivevano anche Testori, Orelli e Mastrocinque (si trattava di gustosi ritratti in miniatura), e su “Botteghe Oscure” tramite l’intercessione dello stesso Bertolucci, che incontrava nella sua casa di Baccanelli, in campagna, oppure in piazza o ai tram dove lo accompagnava.

La poesia di Bevilacqua nasce da uno stupore di confine. Esiziale, incommensurabile e vivente come un simbolo. La scrittura poetica vibra di percezioni figurali attonite, nella stratificazione dell’io, con il suo dolore e le sue aperture, dove «anche il sogno e il mito non mirano a eludere la realtà, a loro si fa ricorso per realizzare un impegno conoscitivo che coinvolge la condizione umana» (Carlo Salinari).

Moscè scrive:

«La sua vocazione era rivolta principalmente al ricordo, specie quando intrecciava la storia personale, durante e dopo la Seconda guerra Mondiale, con la grande storia, che in tutte le sue opere segna il tratto distintivo di un’entrata e di un’uscita continue da una porta e da una finestra: l’Italia della provincia, delle famiglie, del disagio sociale, dei rapporti d’amore, ma anche l’aspetto pubblico, segnato da vicende note, meno note o sconosciute. […] Parma e Roma, per Alberto Bevilacqua, rappresentavano dei cerchi concentrici. Amava e ritrovava le due città, il suo Po, Colorno, Sabbioneta, spesso allontanandosene, amava la Roma storica e sotterranea, con i suoi grandi personaggi dei quali ha sigillato il carattere in Roma Califfa e nei numerosissimi articoli di giornale» (p.18-19).

E ancora:

«Parma era una sorta di Itaca all’incontrario: Alberto Bevilacqua aveva bisogno di prendere spazialmente le distanze dall’Emilia, di sedimentare i ricordi, di rielaborarli con lucidità e con la volontà di sentirne anche fisicamente il distacco, incrociando la nostalgia dell’infanzia e dell’adolescenza padane. Ha estratto dei reperti, dei frammenti, come fossero parte di una leggenda greca» (p.19)

Poesia dialogante, dunque, che permette l’incrocio e lo scavo, scoperta di un limite, luogo di infinite diramazioni della lirica, nelle percezioni del tempo sorgivo e umbratile.

L’intreccio tra sogno, mito e mistero se, da un lato, poggia la sua coltre in un realismo magico e in uno sfondo umano preciso, dall’altro, come sottolineava Geno Pampaloni, «il pathos lirico nasce dalla contemplazione commossa della realtà, sentita già di per sé gonfia, traboccante di significati distribuiti e riconoscibili su una larghissima fascia, dagli umori al simbolo».

Non è rintracciabile, pertanto una netta distanza tra il poeta e lo scrittore, entrambi si raggiungono e toccano le loro singolari illuminazioni, che nelle magie del metro esplorano topoi ricorrenti e dominanti, come la figura della madre, centro focale della sua storia e «anima doppia» della sua espressione esistenziale, della vita stupita, in viaggio che esplora situazioni, fisicità di corpo, erotismo.

L’infinita sorgività dell’illimitatezza delle tensioni affettive si dislocato attraverso snodi definiti ed enunciati mai trasparenti, come la malinconia delle lune e della geografia della città di Parma, che diviene incontro della bellezza con la cosmogonia degli argini del Po.

Ciò che si dispiega nelle sue pagine è l’ossessione delle origini («… l’incontro / degli opposti in una cosa da nulla purché creata / e sfuggita all’intento d’esclusione / come una rosa superstite nel suo respiro insensato), come scrive Alberto Bertoni: «E s’intendano le origini dei fenomeni, degli esseri viventi, delle percezioni, di Dio, della terra stessa che pure accoglie e riflette la storia, entro una sorta di ritualità non rivelata o confessionale, dunque precipuamente umana».

L’istante acquista la forza connettiva di un impulso vitale, come quadro energico e propulsivo, danzante tra la polvere e il fango. Il principium creationis dell’uomo, motivo decisivo di Polvere sull’erba, prima raccolta del 1955 del poeta, unisce il sogno e il mito, che non mirano ad un’evasione discinta dal reale, ma divengono punti nevralgici di incontro con il mondo e con la condizione umana.

Il tempo e lo spazio percorrono l’umano che transita sulle sue linee, dove i sottofondi di una malinconia evocativa attraversano il calco biblico, il ponte genealogico sul presente, estranei alla ciclicità e appartenenti al fervore delle stagioni, poiché come scrisse Ionesco nel dibattito milanese con Borges dell’84: «(le cose) esistono e insieme non esistono, appaiono e insieme scompaiono».

L’ampio spazio concesso all’autobiografia esistenziale e culturale e il passaggio segreto del suo movimento interiore non condensano la dismissione di un diario ma sembrano richiamare l’insopprimibile bisogno di radici, la fecondità terrena e il suo abissale concepimento e il riconoscimento di una primigenia appartenenza al teatro di una città, dove lo spazio si fa espressione di epopea e cronaca, «nel sentimento che la propria vita sarebbe stata pienamente realizzata solo in un tempo anteriore a quello in cui il poeta vive, nell’impatto con esperienze che, invece d’essere vissute pienamente in proprio, sono sentite di riflesso e appartengono irrevocabilmente ad altri, morti e fatalmente lontani» (L. Scorrano).

L’autobiografia è il momento della lacerazione e del trapasso in una nuova contingenza e in nuovi archetipi che non producono effetti uguali al loro manifestarsi e come annota ancora Luigi Scorrano: «Ogni testo non può stare come frammento o parte, ma nasce come tutto, sul tutto rampolla e fiorisce, nel tutto si riconosce pienamente; respira l’insieme e non l’isolamento, la “serialità” e non l’unicità della nota pura e sterile».

La nascita diviene discesa agli inferi, inabissamento di attimi, pioggia di istanti verso i termini primi dell’esistenza: «Perché non cedi, / perché ancora fai il verso / all’usignolo, perché / t’allieti al volo d’una mosca?».

Se la castità dei toni e la netta densità dei suoi confini è la clamorosa disparità giovanile, l’istinto musicale, nel verso breve, assurge a potenza lirica e ricolma e, ad esempio, nell’erranza del Po e nel «cielo depisisiano del Delta», egli trova la vera commistione gergale, un linguaggio misto e allo stesso tempo religioso, una realtà oscillante verso il destino, un’epica contadina e una silloge creaturale e rievocativa, che, come annotava Giovanni Testori nella sua prefazione a La crudeltà del 1975 «nel pantano del grembo, nel muto e tragico momento della nascita, Bevilacqua scende usando, non già gli strumenti ciechi dell’istinto, bensì quelli illuminanti della coscienza e della ragione», come nella raccolta Crudeltà, nello strazio del grido tra lucentezza e tenebre, in un gesto umano ricolmo e denso per «violentare il nulla».

Ma la rivisitazione nostalgica non trova nel suo dettato una compiutezza e una permanenza, anzi il movimento delle sue prospettive insegue l’antropologia e la conoscenza dei luoghi e degli uomini, per crescere e per cibarsi nelle

balenghe Stazioni quando snìvola / a inghippo, / e io lì che ci vado / a tutte le destinazioni altrui, / viaggi su viaggi, avanti e indrè, / che sòlca / a l’uncino e che drogo! Faccio il lacché / portando valigie d’ignoti, fagotti, / ricevo benedizioni e grazie / … è difficile / distinguere le lacrime qui / quando snìvola e / un’ombra che chiamano piovaròla / riga sugli occhi la parola che è dura da dire.

L’amore, come testimonia la raccolta Corpo desiderato, è una sfumatura di rito, oceano percettivo di un intenso cerimoniale: «…è / il tuo simile appena distrarti / dai nostri contorni / per una repentina voglia d’osceno / purissimo / restando tu sfinge stupefatta / come il mistero della rosa che divide due pietre». Esso sembra trasmutarsi ma senza consolidamento, in un finale dissolvente come un tempo franto in una memoria persa:

E adesso ti lascio e vorrei mettere la data, / ma non ricordo che giorno sia, / non mi ricordo più il tempo — sapessi — non riesco / più a vedermelo alle spalle il tempo / perdona questa inezia, / l’importante è che io ti abbia amata, / vero? O almeno conosciuta, / spero una volta: rispondimi al riguardo, rassicurami” o percorre le vertiginose strade della precarietà stagionale: “Ancora giorno non è, / ma notte non più / nell’ora del lampo / cinerino dell’albatro nella profondità viola, / dovresti fidarti.

Nel dialogo annunciante dell’Eterno e nel legame di sangue, la comunicazione intessuta di piccole cose si fa cosmica, diventa volo verso una dimensione di vertigine tra il sogno e la realtà, l’eros e la divinità, la luce e il buio, la permanenza e la lontananza: «E adesso ti lascio e vorrei mettere la data, / ma non ricordo che giorno sia, / non mi ricordo più il tempo — sapessi — non riesco / più a vedermelo alle spalle il tempo / — perdona questa inezia, / l’importante è che io ti abbia amata, / vero? O almeno conosciuta, / spero una volta: rispondimi al riguardo, rassicurami».

L’elemento religioso diviene l’annuncio di una segretezza intima, l’archivio privilegiato, in cui l’esistere richiama legami, come osservatori e grembi, echi di una vita acutizzata nel dramma del presente e nella prospettiva universale di un’appartenenza (La camera segreta).

Il bagaglio lessicale della morte si dispiega e si accompagna alle figure genitoriali che custodiscono il mistero della nascita e della presenza nella vita. Il vizio di origine si accompagna al ritroso di una rara acquiescenza, ricolma di vertigine e co–nascenza.

La parola e la metafora si corroborano nella loro percezione trasformativa. Le fissazioni poetiche nell’inconscio e non rinunciano alla loro orfanità sospesa, alla loro dissonanza espressiva.

Un fiato sospeso, una nuance d’amore, un silenzio stupefatto a verificare il volo ininterrotto della reminiscenza, come nella raccoltaDuetto per voce sola. Versi dell’immedesimazione,in cui il desiderio di comunione dilata le frontiere dell’io in una ampiezza di luoghi, di tempo e di confini, trasfigurati in un’«allarmata trasparenze d’ombre».

Il platonismo eretico di Bevilacqua si esplica nella inscindibilità di spirito e corpo. Qui l’io poetante si sospende tra la leggerezza del sospiro e la consistenza drammatica del vero, in cui l’insegna del pianto e l’espressione effimera dell’hic et nunc barbagliano nella bellezza di un giovane corpo «che intorno respira / nell’aria il suo brusio lieto» e che esprime la sua fedeltà alla terra: «simili alla terra che calpesti / è da sotto i nostri passi / che abbiamo imparato a conoscere, amare, temere».

Il tempo diventa insostituibile pantomima che raccoglie il corpo, ineliminabile destino e prigione: «anni così lunghi in così breve durata / ammassati nei cunicoli dello schema / o presi al volo, di corsa / come i tram della prima mattina: / il fermo–immagine / scambiato per ritmo d’avventura / — si fa della morte (quale / semplificazione) un moto / d’avvio sulla moviola».

L’eterno dissidio, tra inappartenenza e vocazione alla costruzione, tenta la luce del perdono, l’impronunciabile grazia di un’immersione in un breve eterno che dimora nella quotidianità: «fu un lampo / di grazia a finestrina lunare / di quelle perse sui cardini come risonanze / di un fischiettare / di chi manda al diavolo la sorte, / fu anche un modo / battesimale d’esser belli nell’osceno».

Moscè scandaglia ogni passaggio con rara acutezza. La parola è materna perché racchiude il grembo e ad esso ritorna, in esso ritrova la germinazione dell’io e della sua appartenenza.

Il romanzo-cinema di Bevilacqua percuote idealmente l’immagine decentrata, in una micidiale ferita di vivere,e la radice intuitiva della sua poesia sta in ciò che scrisse Leonardo Sciascia «una nevrosi di ritorno in cui la memoria non trasceglie, non trasfigura, ma assume atrocemente tutto ciò che ritrova». Cosicchè l’eros ritrova la sua nota finale ed estrema ed è «una foia saturnina, che a Parma chiamano la bramosa di te stesso, quando una ragazza appare nuda da una finestra, incanta lo spettatore occasionale e scompare come l’airone rosso nella profondità del cielo. L’eros, un dettaglio della memoria che torna all’orecchio nella frase di una donna che si è sentita amata, che ha provato un sentimento assoluto. L’eros, le pagine più rasserenate di Bevilacqua, un libro a colori che sarebbe ancora da scrivere per non perdere la felicità durante le gare di tango, come in un gioco di prestigio».

Alessandro Moscè, Alberto Bevilacqua. Materna parola. Ritratto di uno scrittore, Il Rio Edizioni, Mantova 2020, pp. 166, Euro 19.