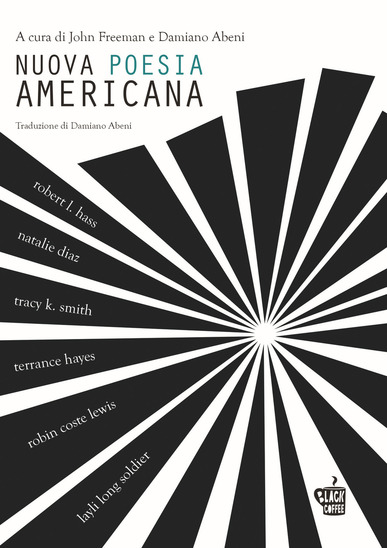

Nel primo volume della Nuova poesia americana[1], curata da John Freeman e Damiano Abeni e pubblicata dalla fiorentina Black Coffee, che segue altre grandi antologie uscite nel corso degli anni, come la Nuova poesia americana (Los Angeles, San Francisco e New York, edita da Mondadori e, recentemente da Aragno, Chicago e le praterie, per citarne alcune, John Freeman scrive:

«Nella poesia americana sta accadendo qualcosa. Si percepisce con chiarezza ai reading di tutto il Paese, è come una vibrazione che certi giorni è di gioia pura, altri di rabbia. Altri ancora, entrambe. Da Santa Fe alla East Bay, da New York a Los Angeles, non solo la nostra poesia è diventata più profonda, ampia, variegata e urgente; è cambiata anche la sua acustica. La stanza in cui vive e respira è diventata più grande e intima allo stesso tempo. Perché? La poesia americana non ha più il compito di spiegare la nazione stessa […]. Ciò che abbiamo davanti agli occhi, dunque, non è una generazione di poeti, bensì un nuovo modello di poesia americana che ci restituisce sotto forma di personalità poetiche tutta l’intensità delle pressioni cui è sottoposto. Nessuno scrive come loro. Eppure, tutti condividono un mondo. Tutti sono cresciuti in una nazione costantemente in lotta. Sono stati allevati in un periodo in cui gli stati Uniti non facevano altro che dichiarare guerra a se stessi. Guerra al crimine, guerra alla droga, guerra al terrorismo, guerra all’immigrazione. I loro fari non sono stati i poeti della generazione di cui parlavo prima, bensì un gruppo eterogeneo di scrittori, musicisti, artisti […]».[2]

Scrivere così del singolo come microcosmo umbratile di una porzione più ampia, che comprenda come il frammento umano sia un gesto universale, abbia una potenza e una forza evocativa, non strozzata dalla forma, non si arresti all’imitazione pedissequa dei grandi del passato e dove il concetto sia la rappresentazione lunga e ricolma di un processo eventivo, come una specie di Giano bifronte riporta il racconto a un accumulo di splendore e una gioia dura e spezzata.

Tracy K. Smith, ventiduesima Poetessa Laureata degli Stati Uniti, autrice di quattro raccolte importanti e premio Pulitzer nel 2011, radica il calibro dello splendore in uno scrigno spirituale profondo. Una sacralità terragna che recupera la solidità del dettaglio per compattare l’istante, come quando accade di vedere un cervo lungo la strada, in un teatro di fantasma e ombra, oblio e luce obliqua di desiderio di vita e abisso. Il corpo è ricordo, canto, camera oscura e anima in piena, «lungo i contorni coperti di polvere delle cose».

È l’esito di una precisione che si libra e non svanisce, tocca la vertigine del quotidiano come una puledra lunatica o uno zoccolo che batte asse tutta la notte o occhi adattati al buio. La transitoria bellezza di un sincretistico e leggibile abbandono contro l’ingiustizia:

«Ho osservato a lungo / e a lungo ancora dopo che ci eravamo allontanati troppo per vederlo, / mi dicevo che ancora lo vedevo con il muso nei cespugli, / Tutto fantasma e ombra, così muto / che dev’essere parso che io non mi fossi svegliata, / ma fossi passata a uno stato più profondo, più pieno – / la mente città buia, uno scomparire, / un fazzoletto / ingoiato da un pugno».

Terrance Hayes, autore di sette raccolte e docente alla NYU, tra cui l’ultima American Sonnets for My Past and Future Assassin, «è un virtuoso della forma, che si muove con estrema padronanza su una tastiera molto ampia di metri e registri espressivi (ha anche messo a punto una sua particolare variante del sonetto, il cosiddetto golden shovel)[3]», delinea una linea di nuove forme che contengono protesta e lirismo, sillabe di sincopi e segmenti esplosivi:

«Sonetto americano per il mio assassino passato e futuro / non so bene che faccia fare quando ballo: / un’espressione di impegno o di euforia? / E come dovrei guardare la mia partner: negli occhi / o tutto il corpo? Dovrei rispecchiare il ritmo delle sue anche / o dovrei condurla? Ho sentito che anche Jimi Hendrix / era insicuro a ballare per quanto fosse bello / e fenomenalmente musicale. La maggior parte dei neri lo sa / questo, di lui. Aveva capito il ritmo di un contadino / del Delta alla chitarra in una bettola del 1933, come / anche il ritmo del tipico Negro bohémien alla chitarra / in un appartamento di New York che sogna a occhi aperti di buttarsi / dalla finestra, ballate di piedi frenetici, orchestre Monk, / miglia di Miles con corde. Chissene. Tanto perché lo sappiate, / non so bene cosa fare quando ballo e voi?».

È la parabola di una nazione ma anche la simultanea coltre dell’essere, vissuta come un battito di dettagli, un respiro che sogna e vive:

«Dopo aver parcheggiato sotto la vernice spray incrostata dai solchi / dell’insegna in granito della Scuola Media Fredrick Douglass / dove bambini grandi come uomini e donne vagano come ombre / in jeans troppo grandi, felpe, trecce, treccine e scarpe grosse / che mi dicono che non sono più giovane, dopo essere arrivato / alla Prigione del Distretto di New Orleans in fondo all’isolato / dove il secondino nero, che indossa la stessa spossatezza / che indossa mio padre secondino, mi fa entrare, / io seguo la sua pistola e mi nascondo lungo il corridoio cercando di non guardare / i neri inscatolati nei letti a castello intorno a me / finchè non arrivo all’auletta dove una ventina di ragazzi neri stanno / in tute arancione come lo stagno zeppo di carpe che ho visto una volta in Giappone, / con così tanti pesci dentuti addossati l’uno all’altro in cerca di cibo / che un turista leggero avrebbe potuto attraversare lo stagno sui loro dorsi […]» (Poesia della carpa)

Robert L. Hass, poeta Laureato della West Coast, formato negli anni della Beat generation, percepisce il paesaggio solenne dell’essere: la cosa e la parola, la visione e la sua separazione, il diaframma di soggetto e oggetto, il desiderio e la sua destinazione, la lontananza e la distanza come vicinanze sommerse di un canto che sgorga dalla terra, dal buio di lacrime. Il panorama diventa l’angolo remoto di una vivacità feriale, il dispiegamento del corpo-poesia. Unico come il corpo del tempo, la frattura delle cose, lo stelo dell’amore, l’indicibilità dell’oscuro, l’iridescente sfumatura cromatica del mondo, per obbedire all’ordine di una musica sommessa o di una nudità di lontananze:

«C’era una donna / con cui facevo l’amore e mi sono ricordato come, / stringendole talvolta le spalle minute con le mani, / provavo un veemente stupore per la sua presenza / come una sete di sale, del fiume della mia infanzia, / con i salici sull’isola, musica frivola dai motoscafi, / recessi fangosi dove catturavamo persici argento-arancione / detti semidizucca. Non aveva quasi nulla a che fare con lei. / A lungo bramato, si dice, perché il desiderio è pieno / di distanze infinite. Io, per lei, devo essere stato la stessa cosa. / Ma mi ricordo tanto, tanto: come le sue mani sbriciolavano il pane, / la frase di suo padre che l’aveva tanto ferita, le cose che sognava. Ci sono momenti in cui il corpo è numinoso / come le parole, giorni che sono la carne buona che continua».

Natalie Diaz plasma la fiaba dell’Ovest della sua comunità di Fort Mohave, nella materia vivente della cronaca, della prospettiva e della storia. La sua fiaba è un respiro di suono di scie sfocate e sopravvivenze. Nella immensità della descrizione, vive la sua increspatura che fende i diaspri del tempo, l’alfabeto delle scintille, la solitudine della gola:

«Ci sono fiori selvatici nel mio deserto / che impiegano anche vent’anni a sbocciare. / I semi dormono come geodi sotto la calda sabbia di feldspato / finchè un’improvvisa esondazione non trangugia l’arroyo, sollevandoli / nella corrente di rame, li apre di ricordi – […] Dove si sono posate le tue mani ci sono diamanti / sulle mie spalle, lungo la schiena, le cosce – / sono la tua serpe. / Vivo nella polvere per te. / I tuoi fianchi sono luce di quarzo e pericolosi, / due arieti dalle corna rosa che risalgono un soffice corso d’acqua in secca nel deserto / prima che il cielo di novembre scateni un’alluvione di cent’anni – / il deserto all’improvviso tornato nel suo mare antico».

Una luce di sangue e di scorpione, il pulsare del verde veloce, la ferita per il fratello, il nido divelto, «perché quando cala l’ombra della notte, / io divengo campo d’ombra, di ogni ansia pronta a sbocciarmi / nel petto. / La mia mente al buio è una bestia, sbandata / calda. E se non soggiogata dalla spossatezza / sotto il fianco e aratro della mia amante / allora divengo un’altra notte che vaga nel campo del desiderio – / sbalordita nel fioco lucore verde, / scampanando sul prato tra mezzanotte e mattino».

Layli Long Soldier, poetessa nativa di una tribù sioux oglala, scrive dell’impiccagione di 38 indiani Dakota sotto Lincoln, «si respira la desolazione dell’impossibile: la terra, infatti, «ceduta» dai suoi antenati con trattati, che, secondo gli storici, erano studiati per imbrogliare i nativi, non verrà mai più restituita[4]».

Il transitorio strato della storia, il verso che apre e sentenzia, come in (2), dove riempie la pagina con le parole «questa terra questa terra». Non è l’ossessione per sottrarsi al vuoto. È l’impronta lasciata per non morire, esser-ci per vivere, l’ansito di tutta la sua appartenenza.

Robin Coste Lewis, nata a Compton, Poetessa Laureata di Los Angeles, vincitrice del National vincitrice del National Book Award, con la sua raccolta d’esordio Voyage of the Sable Venus, la prima dal 1974, istoria il corpo come genesi della propria carne (come qui racconta di un viaggio in India per visitare il tempio di Bhuvaneshvari, la quarta delle dieci dee Mahavidya). Ritornare all’origine, alla propria identità, nonostante la caduta, l’abisso, della propria finitudine, la voce mai fioca nel mondo:

«Una volta pensavo di essere una persona con un corpo, / il corpo di qualcosa che guardava / verso l’esterno, incantato / e scosso […] Per anni tutto il mio corpo è fuggito / via da me. Quando ho volato – carbonizzata – / nell’aria, le mie caviglie, le dita dei piedi sono cadute / sulle cime di montagne impassibili. / Devo tornare / a quella cosa nera e bagnata / morta sulla strada. Devo voltarmi. / Devo ficcarci dentro la faccia. / È la mia prima volta. / Non vorrei che accadesse in nessun altro modo. / Sono una valle di ricorrenti / balconate verdeggianti».

Aa.Vv., Nuova poesia americana. vol.1, a cura di John Freeman e Damiano Abeni, Edizioni Black Coffee, Firenze 2019, pp. , Euro 13.

Aa.Vv., Nuova Poesia Americana. vol.1, a cura di John Freeman e Damiano Abeni, Edizioni Black Coffee, Firenze 2019.

Galaverni R., Non più versi per l’America ma per cantare gli americani, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 24 novembre 2019.

[1] Aa.Vv., Nuova Poesia Americana. vol.1, a cura di John Freeman e Damiano Abeni, Edizioni Black Coffee, Firenze 2019.

[2] Freeman J, Introduzione, in Aa.Vv., Nuova Poesia Americana. vol.1, a cura di John Freeman e Damiano Abeni, Edizioni Black Coffee, Firenze 2019, pp. 11-13.

[3] Galaverni R., Non più versi per l’America ma per cantare gli americani, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 24 novembre 2019.

[4] Freeman J., cit., p.17.